十五五改革下,國有工程企業項目管理如何破局?紅圈系統給出數字化答案

做國有工程企業的管理者,你是不是常遇到這種尷尬:明明制度寫得密密麻麻,可項目上一筆大額支付到底合不合規,要等事后才知道;想看看某個項目的真實盈利,拿到的報表卻是“層層加工”后的版本,成本、進度全是“大概齊”;每月開經營分析會,一半時間都在核對Excel表,等數據湊齊了,市場早變了……這不是某家企業的個案,而是“十五五”國企從“管資產”向“管資本”轉型中,國有工程企業普遍卡殼的地方。項目是工程企業的“命脈”,資本效益全靠項目落地兌現,但傳統管理模式下,“管不住、看不清、決策慢”的堵點,偏偏成了“管資本”的絆腳石。別急,紅圈工程管理系統給出了破局的答案——用數字化把項目管理的“堵點”變成“通途”,讓“管資本”不再是紙上談兵。

先直面問題:國有工程企業項目管理的3個“老大難”

想解決問題,得先把“痛點”說透。國有工程企業項目多、分布廣、鏈條長,傳統管理模式下,這3個堵點幾乎繞不開:

1.制度“硬”不起來:流程在線下,風險攔不住

你手里的制度手冊可能厚得能當磚頭:合同要評審、付款要走流程、變更要備案……可到了項目現場,情況就變了:分包合同改了條款,先執行再補手續;大額工程款支付,口頭溝通就先付了,事后再補審批單;安全隱患整改通知發下去,到底落沒落實,全靠項目組“口頭匯報”。不是制度不好,是流程沒“鎖”在線上——總部看不到實時進展,只能靠事后查報表“救火”,資本使用的合規性、安全性,始終懸著一顆心。

2.數據“透”不下去:層層匯總后,真相藏霧里

工程項目的核心數據,像進度、成本、資金,本來該是“透明賬”,可到了總部層面,就成了“糊涂賬”:項目組報進度,為了“達標”稍微提前幾天;分公司匯總成本,為了“合規”模糊掉幾筆超支;資金余額統計,為了“好看”延遲錄入應付賬款。等總部拿到數據,早已不是項目的“原始樣貌”。想判斷項目賺不賺錢?只能“毛估估”;想知道資金流到哪了?只能聽“大概齊”。數據黑洞像濃霧,把資本效益的真相全遮住了。

3.決策“快”不起來:時間耗在整理上,戰略沒精力

每月一次的經營分析會,本該是“定策略、解難題”的關鍵會,可實際呢?財務部門要從10多個分公司、上百個項目收Excel表,手動核對數據、調整格式,光整理就花三四天;業務部門要對著一堆Word報告,找關鍵信息;等所有人把數據湊齊,會議上能做的也只是“念報表”,根本沒時間深析問題、定對策。等發現某個項目成本超支,止損的最佳時機早過了;等意識到某塊業務資本效率低,資源已經浪費了——“慢半拍”的決策,怎么跟得上“管資本”的節奏?

這3個堵點,本質是“老辦法”跟不上“新要求”。“十五五”要做“管資本”,靠人工盯、紙質擋、Excel算,肯定不行。得用一套能打通“數據-流程-決策”的數字化工具,把管理從“被動救火”變成“主動掌控”。紅圈工程管理系統,就是干這個的。

紅圈破局:3大核心能力,把項目管理“管到根上”

紅圈不是簡單的“記賬軟件”,而是幫國有工程企業把“管資本”落到項目上的“數字化抓手”。它的邏輯很直接:你缺什么,我補什么;你堵在哪,我通在哪。

1.數據穿透:一竿子插到底,再也不用“霧里看花”

“管資本”的第一步,是得看清資本花在哪、賺在哪。紅圈先給所有項目建了一套“統一數據標準”——不管是項目現場的施工日志、材料采購單,還是分公司的資金流水、合同臺賬,所有數據都從“源頭”在線生成,實時同步到集團云端,中間沒有任何人工“加工”環節。這意味著什么?你在總部辦公室,打開系統就能像“做CT”一樣,直接“穿透”到任何一個項目的任何一張單據:想查某項目的鋼筋采購成本,能看到每一筆采購的供應商、單價、付款時間;想知道某項目的資金余額,能實時看到賬戶流水,連一筆小額報銷都不會漏;想盯進度,能看到現場每天上傳的施工照片、進度填報,是不是真的“達標”,一眼就懂。數據不再是“二手貨”,資本效益的真實情況,清清楚楚、明明白白。總部既能看全局——所有項目的整體盈利、資金總盤子,也能抓細節——單個項目的成本超支、資金滯后,“管資本”終于有了精準的“依據”。

2.審批留痕:權責鎖在線上,資本用在“陽光下”

“管資本”最怕什么?怕資本用得不合規、出了問題找不到責任人。紅圈把工程企業最關鍵的流程——合同評審、預算調整、大額支付、變更簽證——全搬到了線上,而且加了“雙保險”:

第一,流程標準化:誰申請、誰審核、誰審批,每一步該走哪個部門,系統里全定死。比如一份百萬級的分包合同,必須先過項目技術部、再過分公司法務、最后到總部風控,少一步都提交不了,制度的“剛性”終于落了地。第二,操作全留痕:每一次點擊“提交”“審核通過”“駁回”,系統都會記下操作人、時間、意見,而且改不了、刪不掉。萬一后來發現合同有問題,點開系統就能追溯到“誰審的、當時提了什么意見”,問責有依據,優化流程也有方向。從此,資本使用不再是“暗箱操作”,每一筆支出、每一次變更都在“陽光下”,合規性、安全性不用再“靠自覺”,系統替你把好關。

3.AI賦能:從“匯總數據”到“給對策”,決策快人一步

國有工程企業的管理者,不該把時間耗在“算數據”上,該花在“定戰略”上。紅圈的AI功能,就是幫你把“數據整理”的活兒甩出去,把精力集中在“解決問題”上。

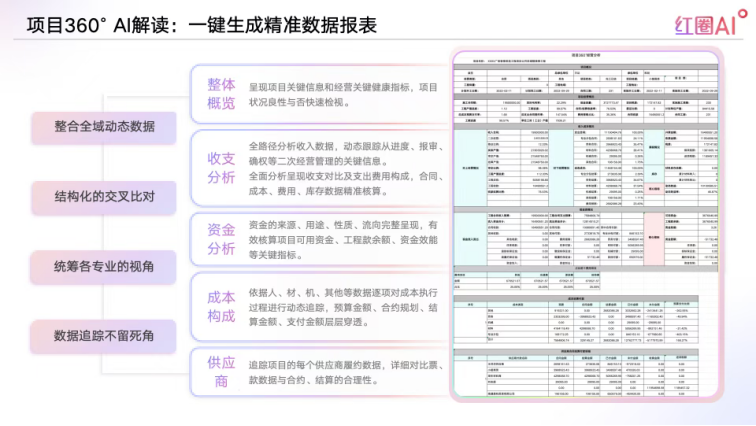

比如項目360°AI解讀,你想了解某個項目的情況,不用再讓下屬寫報告——點一下按鈕,系統自動生成一份“效益體檢報告”:資金夠不夠用?成本有沒有超支?進度是不是滯后?甚至能告訴你“成本超支是因為某分包商頻繁變更合同”,連優化建議都給出來。相當于給你配了個“智能參謀”,不用自己扒數據,問題根因、解決方向全清楚。

還有AI報表助手,下屬分公司報上來的財務報表、績效數據,系統秒級就能解析。比如發現“某分公司管理費用率比去年高了5%”,AI會直接關聯業務數據,告訴你“主要是差旅費用漲了”,甚至能調出具體的差旅報銷記錄。你不用再逐行核對報表,幾分鐘就能摸清各單位的價值創造能力,資本該往哪投、該砍哪塊成本,心里門兒清。

這一下,“決策慢”的問題徹底解決了——數據整理交給AI,你聚焦戰略;問題分析靠AI,你快速拍板。“管資本”需要的“快反應、準判斷”,終于實現了。

“管資本”的核心,是把項目管理“數字化”

“十五五”國企改革,對國有工程企業來說,不是“要不要改”,而是“怎么改到位”。“管資產”是看“有多少項目”,“管資本”是看“項目能賺多少錢、風險能不能控住”——這背后,必須靠數字化撐起來。紅圈工程管理系統的價值,從來不是“替代人工記臺賬”,而是幫企業把“項目管理”和“資本管控”擰成一股繩:用數據穿透讓資本“透明”,用審批留痕讓資本“安全”,用AI賦能讓資本“高效”。對國有工程企業而言,項目管理的數字化,不是“選擇題”,而是“生存題”。當你能實時看清每個項目的資本效益、精準控住每個環節的風險,“從管資產到管資本”的轉型,才算真正落地。而紅圈,就是幫你邁過這道坎的“數字化鑰匙”。

近來,“數字化轉型”成了一個高頻詞,且熱度不斷在增高。業內許多人士都在談論這個話題,大有誰不談“數字化轉型”誰就是個“落伍者”之狀。為便于在相同語境下討論問題,今天我也湊個熱鬧,以“數字化轉型”為題,談一點粗淺認識,就教于同行。

京公網安備 11010802037035號

京公網安備 11010802037035號