新質生產力浪潮下,工程企業數字化如何破局?紅圈系統給出解題思路

“新質生產力” 正成為 “十五五” 期間推動經濟高質量發展的核心引擎,這股浪潮對傳統工程建設行業而言,不是選擇題,而是生存與發展的必答題。過去依賴 “人海戰術” 搶工期、靠 “老師傅經驗” 定方案的傳統路徑,早已難以適配高質量發展的要求 —— 工程企業要想跟上節奏,必須轉向以數據為關鍵生產要素、以科技創新為核心驅動力的新模式,而數字化轉型,正是打通這條新路徑的 “關鍵鑰匙”。

然而,從 “傳統” 到 “數字化” 的跨越,并非簡單引入幾套軟件就能實現。尤其是承擔國家重大工程建設的央企、國企,在培育新質生產力的過程中,正面臨著三大核心困境,這些困境如同 “攔路虎”,制約著數字化價值的落地。

工程企業數字化的 “三道坎”,你是否也在面對?

新質生產力在工程領域的本質,是用數據與智能算法重構生產邏輯,讓決策從 “靠經驗” 變成 “靠數據 + 算法”。但現實中,很多工程企業卻卡在了 “第一步”:

一是數據 “散、亂、差”,要素價值難激活。

大量業務數據分散在 Excel 表格、紙質單據甚至員工的個人電腦里,形成一個個 “數據孤島”—— 項目進度數據在施工日志里,成本數據在財務臺賬里,材料數據在倉庫登記本里,彼此孤立無法聯動。更麻煩的是,人工錄入數據不僅效率低,還容易出錯,導致數據質量參差不齊,別說支撐決策,就連基本的匯總分析都要耗費大量人力,數據作為核心生產要素的價值根本無從談起。

二是知識 “存不住、傳不開”,組織能力難延續。

工程行業的核心競爭力,往往藏在資深專家的 “經驗里”—— 比如某個復雜地質的施工技巧、應對工期延誤的協調方法。但這些經驗大多是 “口口相傳”,沒有系統化沉淀;一旦人員流動,核心知識就可能跟著 “流失”,新人培養往往需要 3-5 年才能獨當一面,組織能力難以持續提升,甚至出現 “斷層” 風險。

三是決策 “慢、滯后”,風險防控難前置。

很多企業的項目管理,還停留在 “周期性匯總報告” 的階段 —— 月初報上月進度,月末算上月成本,等發現問題時,往往已經錯過了最佳調整時機。分析多是 “事后總結”,比如 “這個項目超支了”,卻難以及時回答 “為什么超支”“接下來怎么控”,更談不上對風險的提前預警和趨勢預測,與 “穩健經營、精準管控” 的要求相去甚遠。

面對這些困境,工程企業需要的不是 “零散的數字化工具”,而是一套能打通數據、沉淀知識、賦能決策的完整解決方案。紅圈工程管理系統以 “數據驅動、AI 賦能決策” 為核心理念構建的 “智慧工程大腦”,正是為破解這些難題而來。

破局有方!紅圈系統的三大核心 “解法”

紅圈系統的核心邏輯,是從 “數據采集” 到 “知識沉淀” 再到 “智能決策”,構建一個全鏈路的數字化閉環,讓數字化真正融入工程企業的日常運營,而非 “額外負擔”。

1. 數據穿透:讓 “孤島數據” 變 “透明資產”

數據是數字化的基礎,沒有高質量、可打通的數據,一切都是空談。紅圈系統的第一步,就是從 “數據采集” 入手,解決 “散、亂、差” 的問題。

紅圈系統通過移動端 App 與物聯網設備聯動,讓數據在 “業務發生的第一現場” 就能自動采集 —— 比如施工人員在現場驗收時,用手機拍照就能同步上傳驗收數據;材料入庫時,掃碼就能自動記錄規格、數量、供應商信息。這些數據會實時匯聚到統一的數據基座,形成一條 “可追溯、無斷點” 的數據鏈。

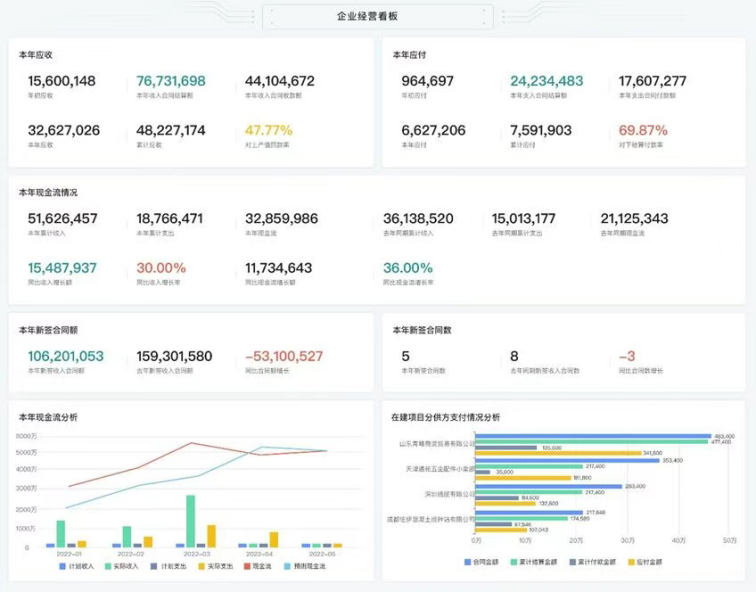

更關鍵的是 “數據穿透” 能力:管理層可以從總部層面,穿透到分子公司,再下鉆到具體項目,實時查看進度、成本、資金等維度的動態 —— 比如總部能實時掌握所有項目的現金流情況,分子公司能監控下轄項目的分供方付款進度,項目端能追溯每一筆成本的來源。這種 “總部 - 分子公司 - 項目” 三級透明化管理,不僅滿足了央企國企對 “運營透明度”“集團化管控” 的嚴格要求,還能為審計合規、重大決策提供可信的數據依據,完美契合 “強總部、精項目” 的管理導向。

2. 過程留痕:讓 “個人經驗” 變 “組織知識”

工程行業的 “經驗”,如果不能變成 “組織資產”,就永遠只能是 “個人能力”。紅圈系統通過 “全流程留痕”,讓零散的經驗變成可復用的數字資產。

從項目審批、材料驗收,到問題整改、方案調整,系統會自動記錄每一個環節的操作軌跡 —— 比如某個施工方案的審批流程、某次質量問題的解決過程、某份變更簽證的簽署記錄,都會被完整留存,形成企業的 “數字足跡” 知識庫。這些記錄不僅是 “風險防控的憑證”:一旦出現問題,能快速追溯責任、復盤原因;更是 “知識傳承的載體”:優秀的項目管理經驗、經過驗證的技術方案,不再只存在于老師傅的腦子里,而是變成了全公司可查閱、可復用的標準。

對央企國企而言,這直接解決了 “規范運作”“知識傳承” 的痛點:一方面,過程留痕確保了管理行為的標準化,有效防范運營風險;另一方面,個人經驗轉化為組織智慧,就算人員流動,核心知識也不會 “流失”,新人能快速通過知識庫學習成熟經驗,縮短培養周期,支撐企業高質量可持續發展。

3.AI 賦能:讓 “滯后決策” 變 “前瞻預判”

如果說數據和知識是 “智慧工程大腦” 的基礎,那么 AI 就是 “大腦的中樞神經”—— 紅圈系統將 AI 深度融入工程場景,讓智能不再是 “噱頭”,而是實實在在提升效率、優化決策的工具。

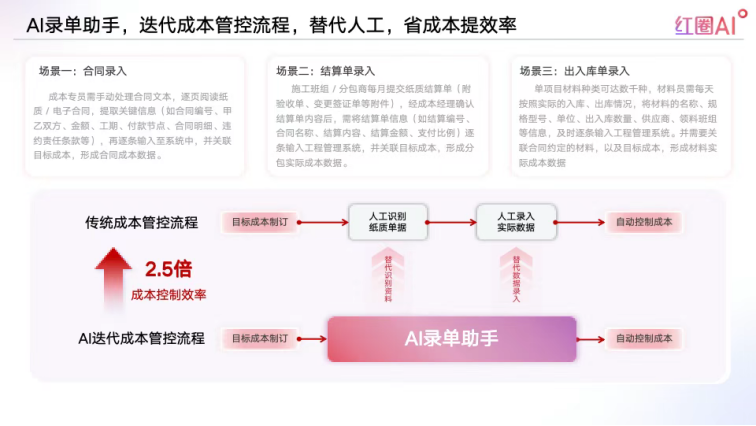

AI 錄單助手:為基層減負,從源頭提效

過去,成本專員要逐頁閱讀紙質合同,手動錄入編號、金額、工期等信息;材料員要每天逐條輸入上千種材料的出入庫數據,不僅耗時還易出錯。AI 錄單助手通過圖像識別技術,能自動提取合同、結算單、出入庫單上的關鍵信息,“秒級” 回填到系統,徹底解放基層員工的重復勞動。這不僅解決了 “基層負擔重、數據錄入不準” 的痛點,還從源頭保證了數據質量,為后續的分析決策打下堅實基礎。

AI 企業知識庫:讓知識 “隨用隨取”

新員工遇到 “軟土地基怎么處理”“工期延誤如何協調” 這類問題,不用再到處找老師傅請教 —— 只需在知識庫中輸入問題,3 秒內就能獲得經過驗證的解決方案。這個知識庫整合了企業的技術規范、優秀施工方案、事故案例等所有核心資料,形成了一個 “統一的知識中樞”。它把傳統 “師帶徒” 的模式,升級成了可規模復制的數字化賦能平臺,新人培養效率大幅提升,完美解決了 “核心技術依賴專家” 的困境。

AI 報表助手 + 項目 360°AI 解讀:讓決策更精準

過去,財務、經營、項目等部門要花幾天時間做報表,結果還只是 “數據的堆砌”;現在,AI 報表助手能自動生成多維度管理報表,比如材料采購計劃分析、項目墊資統計、聯營管理費分析等,還能自定義配置報表維度,滿足不同崗位的需求。更進階的是 “項目 360°AI 解讀”:系統會綜合項目的進度、成本、質量、安全數據,自動對比目標與實際的差異 —— 比如發現某項目成本超支,會精準定位是 “材料價格上漲” 還是 “用量超標”;還能預警潛在風險,比如 “某項目進度滯后可能影響現金流”,并給出調整建議。

這種 “數據 + 算法” 的決策模式,徹底改變了過去 “事后總結” 的被動局面,推動管理決策轉向 “事前預測、事中控制”,滿足了央企國企對 “精細化管理”“科學決策” 的高標準要求,讓新質生產力的 “質的飛躍” 真正落地。

數字化轉型,不是終點而是新起點

新質生產力的 “新”,在于要素創新;“質”,在于內涵發展。對工程企業而言,數字化轉型不是 “換一套工具”,而是 “換一種發展邏輯”—— 從依賴人力、經驗,轉向依賴數據、知識、智能。

紅圈工程管理系統的價值,正在于搭建了這條轉型的 “橋梁”:通過數據穿透夯實 “數據基礎”,讓要素創新有了源頭;通過過程留痕沉淀 “組織智慧”,讓內涵發展有了支撐;通過 AI 賦能激活 “決策智能”,讓新質生產力的價值真正落地。

當工程企業不再為 “數據孤島” 發愁,不再為 “知識流失” 焦慮,不再為 “決策滯后” 被動,就能真正從 “勞動密集型” 轉向 “數據驅動型和知識密集型”,在新質生產力的浪潮中抓住機遇,贏得高質量發展的先機。這,正是工程企業數字化的終極意義。

近來,“數字化轉型”成了一個高頻詞,且熱度不斷在增高。業內許多人士都在談論這個話題,大有誰不談“數字化轉型”誰就是個“落伍者”之狀。為便于在相同語境下討論問題,今天我也湊個熱鬧,以“數字化轉型”為題,談一點粗淺認識,就教于同行。

京公網安備 11010802037035號

京公網安備 11010802037035號